生理痛・PMS・月経困難症

生理痛・PMS・月経困難症に対する無何有の考え方とは? Introduction

生理(月経)はその名前が示す通り、毎月生じる身体の変化です。

毎月であるがゆえにその過程で異常があれば、積もり積もって大きな病気となってしまいます。

生理痛や生理前後の症状はその過程でうまくいっていないところがあるというシグナルだと思ってください。

早めの段階で調えておくことで、10年後、15年後の大病を防ぐことができます。

これは早ければ早いほど良く、実際当院の患者さんで「早くからケアしておけばよかった」という声も多く聞きます。

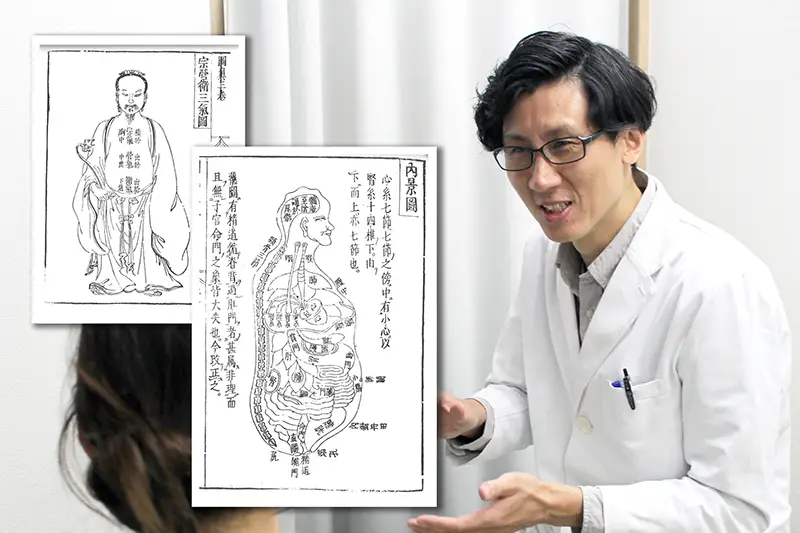

東洋医学の観点から考える月経に関わる3つの臓器。 Understanding

月経(生理)前後の身体の変化には、脾臓、肝臓、腎臓の3つの臓器が関わります。

それぞれの役割は、

脾臓:飲食物から血を作り出す。血が溢れないように堤防の役割をする。

肝臓:月経(生理)に必要な血を体中から集める。血の質を管理する。

腎臓:子宮を温めて、血を集めてくるための場所を調える。

生理痛や生理前後におこる不調のほとんどが、この3つの臓器の問題から起こります。

上記の臓器の内、特に調える必要があるのが腎臓。 Approach

3つの臓器の内、腎臓には排卵や生理を起こす力、東洋医学ではこれを【精】と呼んでますが、その精が蓄えられています。

そのため、月経の不調の多くは腎の不調を土台にして、残りの二蔵が絡んできます。

腎臓の不調を調えるには以下の2つの点を考慮します。

①:腎臓の疲労度合い

②:腎臓の疲労から発生する熱の量

①に対しては腎臓を助ける処置、②に対しては熱を外へ出すための処置を優先します。

無何有(むかゆう)では、このような考え方と方法論を元に身体の状態に合わせて適宜ツボを選択しで施術をしていきます。