肩こり・首こり

慢性化した肩こり・首こりを無何有はこう解く。 Introduction

肩こり・首こりは身体に現れる症状のうち、最も頻度が多いものではないでしょうか?

一言で「凝っている」と言っても、後頭部からうなじがこる、肩甲骨の間が一番こるなど部位による違いや右の方がこりやすいといった左右の違いもあります。

それらの違いは、どの内臓の不調が影響しているかが関係しており、さらに内臓の不調があるほど慢性化しやすくなっています。

ただこっている部分だけを診るのではなく、その背景を探ることが慢性化した肩こり・首こりには大切です。

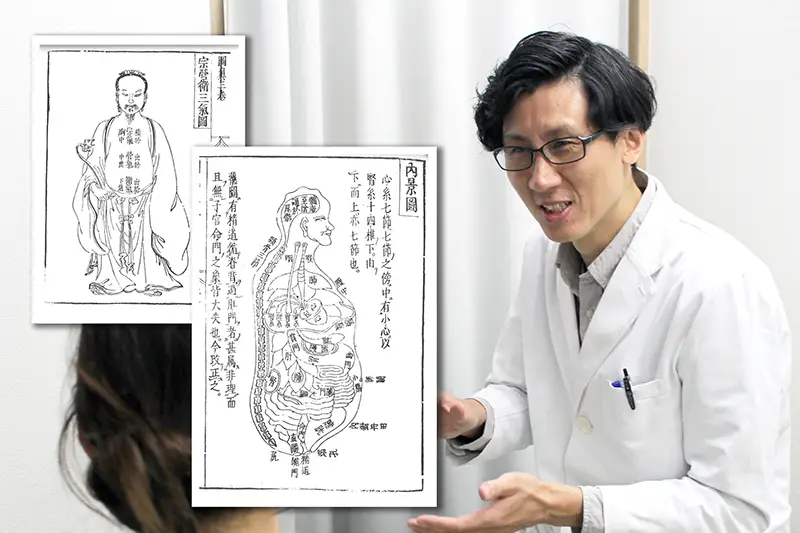

肩こり・首こりを東洋医学の観点で捉える。 Understanding

現代社会において肩首のこりに大きく影響しているのが、目をよく使う環境です。

目は人体の上部にありますので、目を使おうとすればするほど、上半身に力が入ります。目が疲れてきた時ほどそれは顕著に現れます。

その時、肩首の筋肉にも当然力が入りますので固まってしまいます。

目をよく使う以外にもタスクの多い多忙な環境、ストレス環境など力が入る状況は多くあります。

東洋医学においては【肝臓】がその働きを行っていますので、肝臓の状況がどうかを診るのが最初の観点です。

次に肩首周りの筋肉の質にも目を向けます。

肩の筋肉がカチカチになっていかにもこっているという状況もあれば、そんなに硬くなっていないのに本人は強い凝りを感じている状況もあります。

これには筋肉を構成する血の質や量に起因する現象で、前者は筋肉内の水分不足により乾いている、後者は筋肉内の血のエネルギー不足を考えていきます。

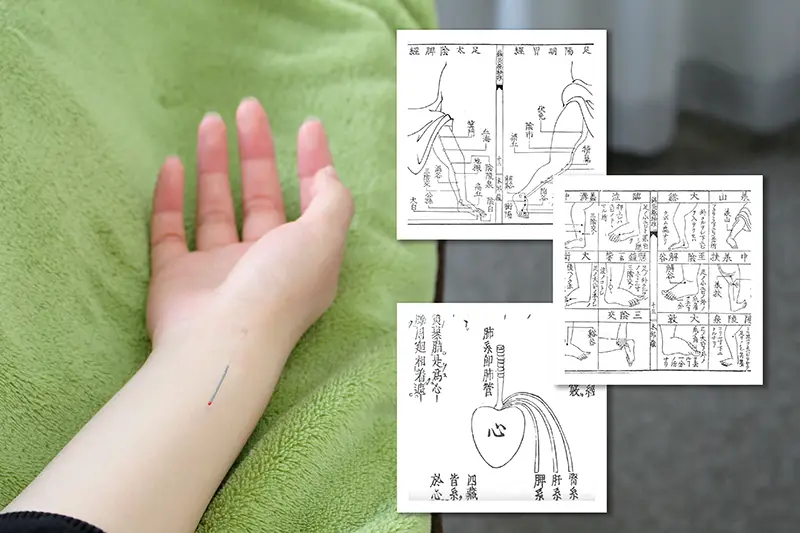

さらにはこりを起こしている部位に属する経絡とその内臓の働きにも着目していきます。

慢性化した状態の時ほど内臓へのアプローチが大事になる。 Approach

上半身に力が入りすぎて、肩首のこりを起こしている場合、その要因となる肝臓の状況には2つあります。

①:肝臓の力が過剰になりすぎている。

②:肝臓は疲れているけど休めずに頑張っている。

前者は元々旺盛なエネルギーがありますが、後者はエネルギー不足状態です。

当然、この2つには違うアプローチが必要になってきます。

筋肉の質に関する問題や、経絡につながる内臓の問題においても、対応は同じで原因を見極めそれに沿った処置をしていきます。

首肩のこりといっても内臓の働きとの関わりによってアプローチは変えていかねばなりません。

慢性化している時ほどこれらの観点が大事で、これを続けていくと

①:元に戻りにくくなる。

②:身体全体が良くなる。

となり、例え無理をしてしまっても「前よりはマシ」と底が上がった状態となり、良くなった状態をキープしやすくなります。