咳・呼吸困難

咳や呼吸困難を少しでも鎮めるための考え方とは? Introduction

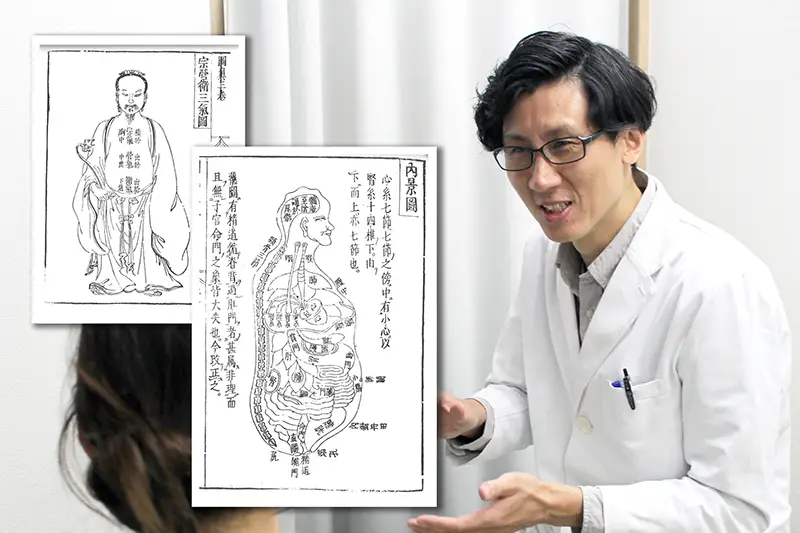

東洋医学の病気の見方において【病気の浅深】という指標があります。これは病気の原因が皮膚や経脈などの浅い部分にあるのか、逆に臓器といった深い部分にあるのかというものです。

咳や呼吸困難の症状は、その浅いところから深いところのいずれの部位でも起こることのある症状です。

それ故に、原因となる身体の状況は多岐に渡り、原因を探るのにも十分な観察と分析が必要です。

呼吸器症状を診ていく際に欠かせない観点。 Understanding

例えば、風邪をひくことによって起こる咳は浅い部類に入りますが、これは体表が冷えることで、肺気の動きが阻害され起こるもので、皮膚に近いところに原因があります。

一方、風邪をひいて高熱が出た後、その熱が肺そのものを熱化させてしまうことによる肺炎は、深い位置にある状態と言えます。

また肺気腫や間質性肺炎など、肺そのものの器質的変質が起こっているものも深いと判断できます。

次に咳や呼吸困難の症状を分析するにあたって【寒と熱】・【湿と乾】の二つの観点から考えていきます。

この4つのいずれにおいても咳や呼吸困難の症状があらわれ、咳の種類や喘鳴の有無、痰の状態などに影響を及ぼします。

臨床で多いのは【熱】+【湿 or 乾】です。

湿に偏っている時は痰が多く喘鳴が良く起こり、乾きに偏っている時には空咳が続くというのが特徴の一つとなります。

分析に基づいて肺の動きを助ける適切な処置を。 Approach

これらに対する処置としては以下のように考えていきます。

【熱】:余計な熱を体外へ出すことも大事ですが、その熱がどこから来ているのかを見極めて、根源を断つ。

【湿と乾】:湿が多いならば湿を外に出すように、乾きが強い時はそれが潤うように処置する。

その上で前述の【浅深】の考え方を合わせて、適切な深さにおいて施術を行っていきます。

肺は進化論的にも最後に完成した臓器で、脆さを持ち合わせています。東洋医学においては嬌臓=華奢な弱い臓とも言われています。

大気汚染や気候変動に翻弄されている現代において、弱い臓器である肺が喘息や肺炎を起こすというのも、そういった環境と無関係ではないかと思われます。

無何有(むかゆう)では、その肺の動きを上記の方法で助けることで、咳や呼吸困難で悩む方のお役に立つことができればと考えています。